El promotor de Ferrovial confió a la fundación que lleva su nombre la vigilancia sobre su vida, en la que pasó de voluntario en el ejército franquista a miembro de la ‘beautiful people’

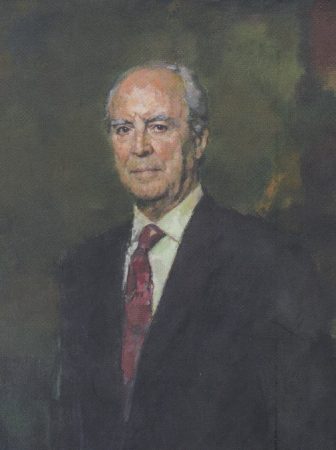

Al artista madrileño Ricardo Macarrón no se le conoce ninguna extravagancia digna de mención, salvo la hazaña de retratar a siete reyes sin quitarse la corbata y la chaqueta. Por ese registro llegó a ser calificado como “el último pintor de la Corte”, título atornillado definitivamente a su nombre al fijar en sus lienzos a cuatro generaciones de la dinastía Borbón: de la reina Victoria Eugenia de Battenberg a Felipe VI. Dos de los cuadros de gran formato que realizó a la reina Sofía y al rey Juan Carlos I presiden hoy el vestíbulo de entrada del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid.

Se sabe que la familia le había confeccionado un futuro como empleado en la Casa Macarrón, uno de los establecimientos de materiales para artistas más prestigiosos de Madrid. Con ese propósito, fue matriculado en la Escuela de Artes y Oficios para aprender las labores de talla, restauración y dorado de marcos, pero ese destino se torció cuando el pintor Ignacio Zuloaga y el escultor Mariano Benlliure le convencieron para situarse al otro lado del oficio, donde la gloria consiste en dar forma a ese calambre que salta del lienzo al ojo.

Durante años, Macarrón recorrió Europa en una Lambretta para plasmar sus paisajes, llegando hasta Oslo subido en aquella motocicleta que viajaba a cincuenta kilómetros por hora. Sin embargo, logró fama como pintor de la alta sociedad a partir de 1962, cuando firmó el retrato de una dama polaca residente en Madrid que no se cansaría de hablar de él a sus ricas amistades. El éxito del artista se podría explicar por la entrega monástica al trabajo y la confección de un estilo amable y poderoso, muy del gusto de sus retratados, quienes se sentían así parte esencial de la decoración del poder.

Esa fórmula debió convencer, en algún momento, a Rafael del Pino, un ingeniero que solía explicar su fórmula en los negocios proclamando una de esas bienaventuranzas que excitan a los empresarios como si les hablara el mismísimo Dios: “No conozco a nadie que haya trabajado más que yo”. En ese lienzo firmado por Macarrón, el empresario asoma con el pelo blanco y escaso, la nariz grande de intuitivo, los ojos alegres pero desengañados. Mira muy fijo lo que sucede a lo lejos. Es como si hubiera entrado en un manso trance por alguna revelación inesperada que solo a él le zumba por dentro. El fondo, difuminado, desvincula de su contexto al retratado, al tiempo que lo individualiza como viva imagen del self-made man.

Porque, al escudriñar en la biografía de Del Pino, resulta muy difícil deslindar vida y empresa. Con total seguridad, su aventura sobrepasa la mecánica de la ingeniería y llega a hacer cumbre en una multinacional de creación propia. Durante ese itinerario se dedicó a otras ocupaciones sin ceder jamás a su principal entusiasmo: navegar. Ignoraba, sin embargo, que el mar le acabaría jugando una mala jugada, casi definitiva, en el último recodo de su existencia. Cuando en 2004 cruzaba el océano Índico a bordo de su yate Alcor, un accidente lo dejaría postrado en una silla de ruedas hasta el final de sus días.

Resulta curioso cuántas cosas se adhieren definitivamente a la piel durante la infancia. En el caso de este magnate, la pasión por el mar debió nacer en algún momento de sus veranos en la casa grande de Riocaínzos, en la provincia de Lugo. Debe ser así porque, según anotó con rutinaria obediencia un funcionario del registro civil, Rafael del Pino Moreno nació el 10 de noviembre de 1920 en Madrid, a más de trescientos kilómetros de la costa más cercana. Eso sí, cuando ya había amasado un buen capital, ordenó construir cerca de su refugio gallego, un aeródromo que alquiló por una peseta al club aéreo de Ribadeo.

Madrid era, por entonces, una ciudad que estaba a medio hacer. De Lavapiés a la ribera del Manzanares se concentraba un jardín fértil de gente en busca de algo, principalmente del duro con que ganarse la vida. El lugar era brillante como el vientre de una sardina y, a la vez, más lóbrego que la noche. Se trataba de un territorio de oportunidades que no lo eran del todo. Un centro de alto rendimiento de buscavidas y de currelas más o menos decentes, tal como más tarde le adivinó Francisco Umbral en una frase feliz: “Madrid lo hicieron entre Carlos III, Sabatini y un albañil de Jaén, que era el que se lo curraba”.

Allí vino al mundo el niño Rafael, en la calle de Larra, número diez, entresuelo derecha. Su padre, Fernando del Pino del Pino, era un ingeniero de caminos interesado en la filosofía, la literatura y las artes, figurando, ya en 1911, como miembro número 2.427 de la Sociedad Filarmónica Madrileña. Desarrolló su carrera profesional en la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste de España y, posteriormente, en Renfe. De su madre, María Moreno Gutiérrez de Terán, cuentan que fue una “mujer curiosa y tenaz, y con dotes emprendedoras”. Tuvo cinco hijos. Murió en 1942.

Del Pino estudió en el colegio del Pilar, un campo de entrenamiento habitual para los alevines de políticos, diplomáticos y aristócratas, hasta concluir los estudios de bachillerato en el verano de 1936. Entonces, se incorporó como voluntario al ejército golpista. Permaneció vinculado a éste hasta licenciarse –previo paso por Marruecos– en 1944 con el grado de teniente, aunque los dos últimos años compaginó la actividad castrense con los estudios en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, que era la única que existía entonces en España.

Su salto hacia la fama, esa alegoría con alas de águila y trompeta, ocurrió poco tiempo después al ser contratado por la empresa Vías y Construcciones, de la que era propietario Rafael González Iglesias, buen amigo de su padre y directivo de Renfe. Aquella compañía, de tamaño medio, estaba especializada en el tendido, renovación y conservación de vías férreas, donde no había demasiada competencia, sobre todo, tras la Guerra Civil. Tenía, además, la exclusiva representación en España de la maquinaria más moderna para la renovación de vías, es decir, estaba a la vanguardia tecnológica.

Envuelto en esta dinámica, casi de forma natural, Del Pino se convirtió en empresario. Nació Ferrovial en 1952, ocupando la presidencia el padre de uno de sus cuñados, Agustín González de Amezúa, miembro de la Real Academia Española y director de la Real Academia de la Historia. Siguiendo un comportamiento muy común en la economía española del siglo XX, Del Pino confiaba en que situando a una persona tan bien relacionada lograría acceso a muchos despachos. Gracias a esos contactos, la nueva empresa consiguió su primer contrato con Renfe a finales de 1952. El acuerdo para la renovación de traviesas era por años prorrogables y acabó durando dieciséis.

Tanto poder acumuló aquella empresa que se contaba que, entre la década de los sesenta y setenta, nadie del sector de la construcción se atrevía a mover un dedo sin el permiso de Rafael del Pino. Eran los tiempos en los que todas las concesiones de carreteras, canales, puertos y pantanos tenían que pasar por sus manos y cuando en el Ministerio de Obras Públicas no se adjudicaba un contrato hasta que la oferta de Ferrovial hubiera llegado. De carácter fuerte y agresivo en los negocios, presumía de lo contrario, especialmente en el ámbito de la política. “He hablado con la extrema derecha, con los comunistas, los marxistas y los leninistas. No se puede ser sectario”, alardeaba.

A Del Pino le gustaba fomentar la imagen de hombre opaco, pero no se perdía ni uno de los frecuentes actos públicos. Se le consideró uno de los padres de la conocida ‘beautiful people‘, aquel grupo de empresarios y ejecutivos de élite que mantuvo una estrecha relación con el gobierno socialista de Felipe González. “Eso es un invento, a mí me gusta rodearme de gente inteligente e ingeniosa”, se defendía. Entre esa tropa estaba el también constructor José María Entrecanales, propietario de Acciona, con quien el ingeniero madrileño mantuvo una dura rivalidad entrelazada por la tragedia final. Si el patriarca de Ferrovial, sufrió un percance fatal en su barco, su oponente tuvo, por las mismas fechas, un accidente hípico que acabaría fulminándolo.

Amagó con marcharse al cumplir los setenta y ocho años, pero lo hizo de forma definitiva al borde de los ochenta, en la junta general de accionistas celebrada el 31 de marzo de 2000. “Tengo ofertas de trabajo y quiero aprovecharlas”, dijo a la asamblea de accionistas. Esa salida tenía que ver con la fundación que llevaba su nombre y que él veía casi como una prolongación suya, llegándole a aportar ciento diez millones de euros de su patrimonio personal. Esa retirada se concretó a las pocas semanas en un homenaje de sus trabajadores.

Con el objetivo “de contribuir a la mejora de los conocimientos de los dirigentes de la España del futuro, promover el conocimiento de la historia y contribuir a la conservación del patrimonio histórico y cultural español”, la Fundación Rafael del Pino se presentó en sociedad, en 2001, con una conferencia del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton titulada ‘Un futuro común: la globalización en el siglo XXI‘. Otro de los invitados célebres fue el secretario general de la ONU, Kofi Annan, con motivo de la firma del Pacto Mundial de Naciones Unidas en 2002. En las fotografías de ambos actos, el empresario posa feliz, pleno, sonriente.

En ese último año, en 2002, Del Pino fue nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha. El entonces presidente de honor de Ferrovial defendió en su discurso que la creación de riqueza y el dinamismo de un país se apoyan, esencialmente, sobre la competitividad de sus empresas y que ésta depende, fundamentalmente, de la educación de sus ciudadanos y de la formación y capacidad de sus dirigentes. “No podremos actuar de forma útil y eficaz si el entorno que nos rodea no nos permite hacerlo con libertad”, proclamó Rafael del Pino en el paraninfo del campus de Ciudad Real.

Sin embargo, todo se truncó, de golpe, a raíz del accidente que sufrió en 2004 a bordo de su yate Alcor: una fatal caída por las escaleras. Ese hombre socarrón y punzante, posiblemente el empresario más poderoso de España, era una sombra de sí mismo, aferrado a la vida a través de sus cinco hijos, sus nietos y su mujer. Falleció el 14 de junio de 2008. Políticos, magnates y un sinfín de personalidades de las finanzas y la vida pública acudieron a despedirle. Fue enterrado con solemnidad en el cementerio de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, muy lejos del mar de su infancia.